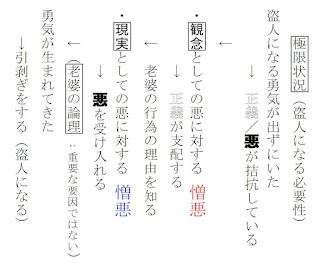

「羅生門」の論理構造は次のようにまとめられる。

この結論に基づいて、ここまで考察してきた問題を捉え直してみよう。

物語の冒頭、門の下で下人の頭にあった「悪」はいわば観念としての、幻想として「悪」であった。冒頭の部分ではまだ、そのことはわからない。それはあくまで物語の結末から遡ってみてわかることだ。

最初にそのことが読者の前に示されるのは、①「憎悪」の描写を通してである。

授業で分析した①「憎悪」の描写は全て、対象となる「悪」が観念的であるということを示している。作者の形容はすべてそこへ向かって重ねられている。

「むしろ、あらゆる悪に対する反感」という憎悪の一般化、抽象化は、憎悪の対象が具体的ではなく、実体のない幻想としての「悪」であることを表している。

「それだけですでに許すべからざる悪であった」という独断的な決めつけも、「合理的には、それを善悪のいずれに片づけてよいか知らなかった」も、具体的な検証抜きに「悪」が認定されていることを表す。

「もちろん、下人は、さっきまで、自分が、盗人になる気でいたことなぞは、とうに忘れている」のも、冒頭の問題設定がそもそも観念的だったからだ。「忘れる」ことは「もちろん」だ、というのは、現実に依拠してない難問を、下人が頭の中だけで弄んでいたことに作者が自覚的であることを示している。

「この雨の夜に、この羅生門の上で」という読者には理解しがたい(だが微妙にわかったような気もする)条件が「悪」を認定する根拠となっているのもそれが気分的なイメージに過ぎないことを示している。そしてそれが「予断・先入観」であるということは、物語冒頭の迷いにおいて「正義」と拮抗していたのが既にそうした「観念としての悪」だったことを示している。

そこに老婆という容れ物が形を与える。憎悪が燃え上がる。だがそれは実は幻想としての「悪」という観念に対する憎悪である。

だからこそそれは、過剰になりやすい。観念は現実から遊離しているがゆえにしばしば激情を誘発する。イデオロギー闘争が激化しがちなのは、イデオロギーが観念的だからだ。

老婆を取り押さえる時に下人を支配する勇気は、観念に支配された者の蛮勇だ。

観念としての「b.悪」が幻想で膨れあがるとき、それに拮抗する「a.正義」もまた釣り合いをとるべく膨れあがる。それは内実を伴わない空虚な泡である。下人の憎悪は空疎な正義感を燃料として燃え上がる。下人は自分もまた盗人になることを迷っていたことなどすっかり忘れて、自分を「正義」の側に置いている。

続いて「得意と満足」がおとずれる。その変化は、理由が明らかになる前に生じている。つまりそれは対象の善悪についての現実的・合理的な判断に基づいていないのである。その「満足」は、事態の根本的な改善には何ら関係のない自己満足だ。「ある仕事をして、それが円満に成就したときの」という奇妙な喩えにふさわしい内実はどこにも存在しない。

現実に依拠していない激情は熱しやすく冷めやすい。老婆を取り押さえただけであたかもその「悪」が消滅したかのように冷めてしまう義憤も、対象となる「悪」が最初から空虚な幻想だったからだ。

ここまでくれば先に保留した問いにも答えられる。

なぜ下人は「老婆の答えが存外、平凡なのに失望した」か?

先程は答えまでに距離があるからと保留にした問いだ。

ここまでの展開で、「幻想としての悪が、つまらない現実の悪であることを知ったから」などと答えられるようにはなっている。

だがもう一歩、それになぜ「失望」するのか?

この「失望」は髪を抜くという行為に何か禍々しい理由があることを期待していたことの裏返しだ。これもまた、「悪」が幻想として膨れあがっていたことを示している。

下人がなぜそれを期待していたかといえば、「悪」が大きいほどに、それに拮抗する自分の「正義」の幻想も大きくなるからである。

「悪」が現実的な、卑小なものであることがわかると、幻想に拮抗して膨れあがった自らの「正義」もまた同様に萎んでしまう。

「正義」の幻想に酔っていた下人はがっかりする。

自分が正義であると信ずることは快感だったのだ。

そして浮上してくるのは再び③「憎悪」だ。

①がふくれあがった幻想としての「悪」に向けられた燃え上がるような「憎悪」であるのに対して、③の「憎悪」は、その卑小さが露わになった現実的な「悪」に向けられた冷ややかな「憎悪」である。悪はここでは「憎悪」の対象であるとともに「侮蔑」の対象にもなったのだ。

先ほどの①と③の「憎悪」の比較によって確認された共通点と相違点は、こうした差違を示している。

そうした下人の変化がわかっていない老婆は、さらに自分が「悪」くないことを言いつのる。状況が現実的に認識されるにつれ、下人の心はいっそう冷めていく(老婆の話を「冷然として」聞く)。

0 件のコメント:

コメントを投稿