ここに、5月に課題として読んでそのまま授業で取り上げ損なっている山竹伸二「空虚な承認ゲーム」を合わせる。

もう残り時間もないので、最低限の読解ということで、シンプルに問う。

「空虚な承認ゲーム」って何?

題名になっているくらいだから本文中に端的な定義があるかと思いきや、どうも見つからない。自分で作文しなければならない。

こういうのは問いに対する答えが重要なのではない。「何か」を理解するのではなく、「何か」を表現しようとする。答えようとすると否応なく頭を使わざるをえず、それが国語的な練習になっているということなので、ともかくも自分で考えてみる。そして書く。喋る。

最もシンプルには次のように言えばいい。

自分の所属する小集団の中でメンバーからの承認を得ようとすること

さてもう一つの問い。

この表現にはなぜ「空虚な」「ゲーム」といった否定的な表現が使われているのか?

「空虚な承認ゲーム」を説明しようとすれば必然的に「空虚」「ゲーム」のニュアンスにも言及せざるをえないが、それを意識的に、なぜ「空虚」? なぜ「ゲーム」?と説明してみる。もちろんこれらは共通した意味合いをもっているのだが、二つに分けることで考える手がかりができる。

こういうときにも対比の考え方を使う。

「空虚」の対比として「中身が充実している」状態を想定し、それとの相違を表現する。「ゲーム」ならば「現実」を対置する。

さて、上のように表現される行為(?)はなぜ「空虚」なのか?

上の表現からその要素を取り出そうとするなら「小集団の中で」くらいだろうか。

これがなぜ「空虚」なのかは、どうならば空虚じゃないかを考える。

「小集団」の対比は「社会全体」。社会全体が信じている価値を追うのなら自信を失うこともないが、その価値は所詮この集団の中だけで通用するものだとわかっていることが「空虚」なのだ。

さらに、その集団の目指す価値を本気で信じていないにもかかわらず、承認を失うことは避けたいので形式的に承認を求め続ける。

こうした言い方では「本気で信じていない/信じる」「形式的/実質的」という対比が意識されている。

また「ゲーム」という比喩のニュアンスは?

上のように「空虚」であることが説明できれば既にそれが「現実ではない」ことを示しているとは言える。「ゲーム」は、それが現実であるとは本気では信じていないことを言っているのだ。

さらにB組では、そうした行為を演じさせられてしまっている様が、何かに操られているようだから、という意見もあった。本文に直接そう書いてあるわけではないが、「ゲーム」という比喩を使って筆者が表現したいニュアンスをうまく表わしている。

同様に、それが「空虚」だとわかっているのに、そこから抜け出せない、やめられない様が「ゲーム」のようだ、という意見もあった。なるほど、ゲームの中毒性・依存性がこの比喩から連想されてくるわけだ。

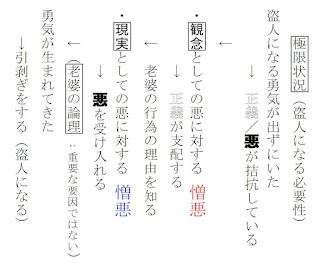

さて、この文章を「〈私〉時代のデモクラシー」と比較し、さらに4,5月に読んだ文章と関連づけて論ずる、というのが夏休みの課題。正直に言えば「羅生門」の考察の方が面白かったかもしれないが、授業展開の都合でここで夏休みとなった。

そしてなおかつ、この課題は簡単ではない。まずどちらの文章も読みにくい。なんとなく一致点を掴めたような気がしても、それを文章におこすのは容易ではない。

かつ、文章を書く上でやっかいなのは、その文章がそうした趣旨を述べていると自分が書く際には、必ず引用をしなければならないということだ。確かこんなことを筆者は言っているよなあ…で代弁してしまうと不正確なことになりやすい。可能な限り本文を引用する。

本文を引用することで、それぞれの文章が、正確にはどのように対応しているかが明確に見えてくる。どの言葉とどの言葉、どのフレーズとどの表現が対応しているか。

ここまでの学習の成果を確かめるためにも、真摯に取り組んで欲しい。